Conocer con amor

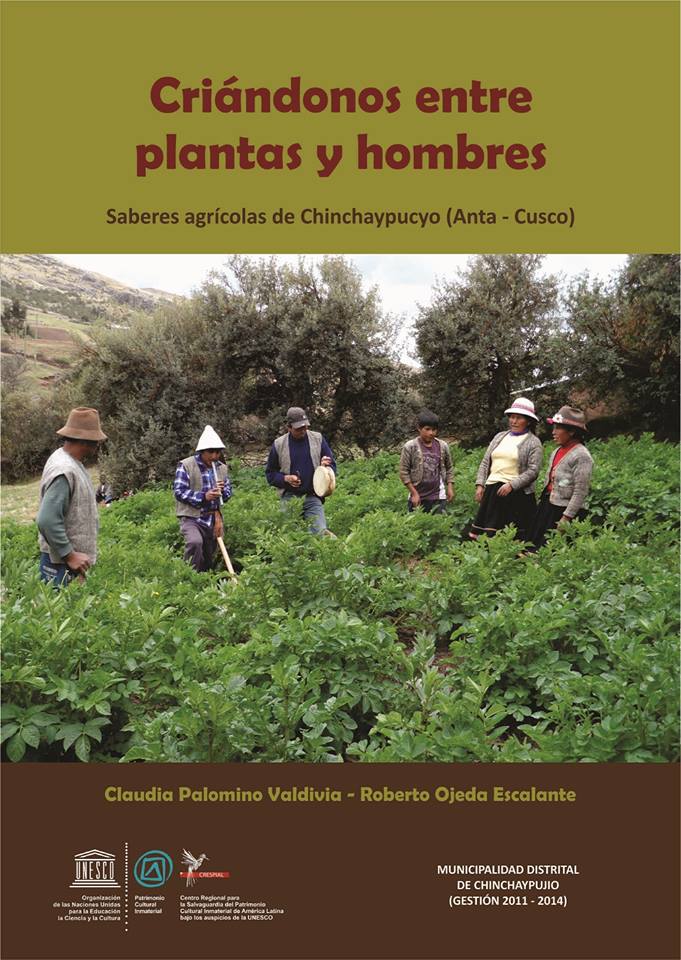

"Criándonos entre plantas y hombres. Saberes agrícolas de Chinchaypucyo (Anta-Cusco)", el libro de Claudia Palomino y Roberto Ojeda.

Todorov tiene un libro sobre la conquista de América que propone cuatro formas de relacionarse con el otro. La primera es descubrir, lo que hizo Colón, enterarse de que el otro existe. La segunda conquistar, lo que hizo Cortes en México o Pizarro en el Perú, no es solo enterarse de que el otro existe sino comprenderlo, saber cuales son sus puntos débiles y sus capacidades, quienes lo quieren y quienes no. Sólo después de esa operación puede ocurrir lo que algunos llaman conquista, otros invasión, en todo caso asalto y genocidio. La tercera amar, lo que hizo Bartolomé de las Casas, dedicar su vida a defender a esos conquistados. Pero ese amor tiene un límite. La intención última de Las Casas es cambiarle la forma de pensar a los indígenas, Las Casas defiende la anexión de los indios, pero no con soldados, sino con sacerdotes, no con violencia sino con la palabra. Es incapaz de conocerlos y quizá si los conociera dejaría de amarlos. Conocer es la formula ideal de comunicarse con el otro. Supone en primer lugar un acercamiento en actitud de escucha, de registro, sin juicios preconcebidos. Todorov da como ejemplos a Vasco de Quiroga, Cabeza de Baca, Bernardino de Sahagún. Nosotros podríamos añadir a Francisco de Ávila y su recopilación de Huarochiri. Sahagún y Ávila no tenían ningún propósito favorable a los indígenas. Por el contrario, su acercamiento a los saberes indígenas lo hicieron como extirpadores de idolatrías. Pero, conforme recogían las idolatrías que debían extirpar se daban cuenta de que tenían una lógica interna muy potente, que en algunos casos era incluso superior a la propuesta por los que supuestamente venían a civilizar. No es raro que sean crónicas que no se publicaron hasta muy entrada la República.

Han pasado los siglos. Y la actitud de conocer sigue siendo minoritaria. El racismo es mayoritario en nuestra sociedad. Seguimos siendo los conquistadores descendientes de Cortes y Pizarro. La República se inauguró como una continuación de la conquista. “Nuestros derechos son los de Europa” dice Bolívar en su Carta de Jamaica. Pero también hay la política de Las Casas. A esa se refiere Arguedas en su “Llamado a algunos doctores”: “Dicen que ya no sabemos nada, que somos el atraso, que nos han de cambiar la cabeza por otra mejor”. En realidad no todos los doctores tienen esa actitud. Otros parecen acercarse a la posición de Sahagún o Ávila. Pero cuando uno se acerca a sus textos ve que el diálogo es muy difícil. En realidad no quieren conocer al otro, quieren mostrar su “capacidad científica”. Van, recogen la versión del informante y la traducen al lenguaje de su respectiva disciplina. Pero recordemos de donde viene la palabra disciplina. Vayamos un momento al diccionario: “Instrumento a modo de látigo con varios ramales que sirve para flagelar o azotar”.

Esa es la primera virtud del libro de Roberto y Claudia, "Criándonos entre plantas y hombres". Es un libro indisciplinado. No está hecho pensando en conseguir con él ningún doctorado. Y no sólo porque sus autores han renunciado a la Universidad para ir a buscar otros saberes. Básicamente porque es desde esos otros saberes, que ellos llaman agrícolas, que está redactado. Pareciera que lo que se quiere lograr es lo que denuncia Arguedas pero en un sentido contrario. Cambiarnos la cabeza por otra mejor a los occidentalizados, no a los indígenas. Es más: me imagino que Roberto y Claudia han cambiado ellos mismos su cabeza en el proceso de convivir con los indígenas. Y es una convivencia que no comienza hoy. Roberto Ojeda es colaborador constante de Lucha Indígena desde el 2006. Pero en verdad la cosa va más allá. No sólo Roberto, cusqueño al fin y al cabo, tiene contacto con lo indígena desde su niñez. También lo tiene Claudia, limeña pero con familia en Huánuco a la que visitaba en sus vacaciones. Se puede decir entonces que el libro es una vuelta a las raíces. No solo a las raíces de nuestras culturas sino a las de los propios autores.

He dicho que el libro es indisciplinado porque está basado en otros saberes. Pero quiero sacar a luz todas sus indisciplinas. Y aquí me voy a permitir una feliz discrepancia con mis amigos. Han puesto como subtitulo del libro Saberes agrícolas de Chinchaypucyo (Anta-Cusco). Y efectivamente si uno revisa el índice parece ser un libro de agricultura. Por lo menos los cuatro primeros capítulos: la tierra, tiempo de siembra, tiempo de crecimiento, tiempo de cosechar. Cuando lo recibí pensé que me aburriría con un libro tan especializado. Pero apenas hice pasar rápidamente las páginas me di cuenta de que había algo más. Encontré canciones, wankas para usar el nombre andino, que son parte de esos momentos agrícolas. Y luego medicinas. Y divinidades. Y recetas de cocina. No son pues saberes agrícolas. O no lo son en el sentido disciplinado de la palabra. No es un libro que se estudiara en la Universidad Agraria, aunque quizá se debería. Tampoco son saberes literarios, médicos, mitológicos, culinarios. Estas disciplinas en que está dividido el saber occidental no corren para el mundo andino. Por el contrario, tienen una visión integral de la vida y del conocimiento.

No se si los indígenas conocen la palabra “ecosistema”. Pero como tienen una visión integral de la vida lo que si conocen es que cada planta busca una compañía especial. Hay plantas que no crecen juntas y otras que no crecen separadas. Hay que esperar el canto de determinado pájaro y que alguna otra ave deje de cantar. Que el sol aparezca de una u otra manera y la luna también. No se cuantos no sepan leer y escribir. Pero los ciudadanos somos analfabetos de la naturaleza. No sabemos leer los signos que el cielo, la tierra, las aguas nos entregan a diario.

Permítanme aquí contar una anécdota que me narraron cuando vivía en Huancayo. Cuando se hizo la reforma agraria, Velasco que como buen militar no confiaba en la sabiduría popular, hizo que algunas cooperativas sean dirigidas por agrónomos recién egresados. A una de ellas llego el supuesto señor conocedor y les dijo que se sembraría tomates. Los campesinos le dijeron que no, le hicieron ver que ahí crecían flores amarillas y que donde esto ocurre el tomate no da. Al agrónomo no le habían enseñado durante sus cinco años de estudios que pase algo malo con las flores amarillas así que ni caso les hizo. Se sembraron los tomates y crecían muy bonitos. Cada cierto tiempo el agrónomo les tomaba fotos para mostrarles a los campesinos como si se podía. Hasta que un buen día lo llamaron a que tome nuevas fotos: los tomates habían muerto por las heladas. Quizá si debería ser obligatoria la lectura de este libro en la Agraria.

Igual que Sahagún o Ávila los autores han descubierto que los pueblos indígenas tienen una lógica superior a la occidental. Lo dicen desde el principio:

“Comenzaremos señalando que el pensamiento occidental-moderno es antropocéntrico, se ve al ser humano como el único ser racional, un sujeto, mientras los demás son seres irracionales que pueden ser tratados como objetos. Este modo de ver la realidad tiene origen en el pensamiento religioso judeocristiano, que considera todos los “bienes de la creación” como puestos ahí para beneficio de los seres humanos” (12)

Y entonces también es indisciplinado porque rompe con la racionalidad utilitaria para ponerse en el plano de lo afectivo. Es afectivo desde el titulo, esa idea de que hombres y plantas nos cuidamos mutuamente. En el lenguaje, Claudia Palomino me dice que lo han escrito con cariñito porque así es como hablan los campesinos. De ahí el uso de diminutivos, como cuando se describe la coca: “la coquita es un alimento espiritual, es una hojita sagrada y milenaria” (187). Pero también es afectivo porque se instala en una cultura donde “la actividad agrícola es una celebración” (186), donde los alimentos no son un mero envase de proteínas y vitaminas sino que “están compuestas del espíritu de elementos vivos que nos brinda la naturaleza” (182). En fin, todo es vivo y espiritual.

Ese carácter afectivo del libro en verdad va más allá del libro. Llega a los autores que tienen un proyecto de vida en común. Roberto y Claudia son de esas parejas que pueden cantar lo de Benedetti: “Y te quiero porque sos mi amor, mi cómplice y todo y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos”. Pero por eso mismo es un libro que tiene mucha seriedad, la seriedad del que está mostrando, a través de su obra, lo que es su proyecto vital. Nos están invitando a ser participes de su existencia, a ser ese “mucho más que dos” del poema. Yo, zorro de abajo, ya acepte la invitación, con lo que logró convertirme en peruano total. Espero que tú también lo hagas.

Los autores pasaran unos días en Lima y están organizando conversatorios sobre su libro.

Miércoles 19 de Octubre: Los saberes agrícolas como resistencia cotidiana. 6pm. Jirón 6 de Agosto 838, interior E, Jesús María, Lima. Local del PDTG.

Viernes 21 de Octubre: Saberes agrícolas como formas de resistencia. 7:30pm. Plaza Bélgica. Lima. Organizado por los compañeros y compañeras de Toma El Bypass.